こんにちは、私は元東松島市地域おこし協力隊の千葉耕平です。「元」とある通り、2018年11月から2021年10月まで協力隊として活動しておりました。

今回の記事は私が地域おこし協力隊としてどのように3年間を過ごしてきて、どんなことが起こったのかとか、地域に入るということがどんな意味を持っているのかとか、また、これから地方への移住・地域おこし協力隊に興味がある人達にとっての一例として参考になればと思っています。

簡単に自己紹介を。

千葉耕平。平成6年生まれ24歳(当時)。東松島市出身。高校卒業後、関西の大学に進学し地元を離れた。大学を中退後、東京へ行き、フリーターをしていました。

私が地域おこし協力隊になったそもそものきっかけは“地元を盛り上げる何かをしたい”という想いからでした。

東松島市は私の生まれ育った町で、大学進学を機に離れましたが、その際も、4年間だけ外の世界を勉強してくるという気持ちで、実は大学中退後に1度帰ってきています。

ですが、もう一度、地元を離れました。それは・・・

「地方には自分がやりたいと思う仕事がない」

今振り返ると、よくこんな我儘を言ったものだと思いますが、この感覚に心当たりがある人も多いのではないでしょうか?実際問題、「地方は若者がいなくなる」とか、よく言われていますが、1若者の立場から言わせていただくと、若者にとって魅力的な仕事がない。ここであがる魅力的というのは、年収・業種・人間関係などなど、いろいろあるとは思いますが、私が特に感じた致命的な弱点は“業種の幅が狭い”ことでした。私の住む東松島市は、海苔・牡蠣養殖などの水産業や農業に従事する人が多いイメージがあり、他には航空自衛隊松島基地を有する町ということもあり、公務員の方とお会いすることも多いです。実際に私も両親から「大人になったら公務員になりなさい」と子どもの頃から言われ続けてきました。

ですが私には、自分がそうした職に就くイメージが湧かなかったのです。

そうしたこともあり、東京でイベント設営や運営をしている会社等で仕事をすることになるのですが、これはこれでしっくりこない。地元に戻りたいと、そんな気持ちを日に日に強める日々を送っていたところに、地元の知り合いからメッセージが届きました。

「東松島市で活動する人材を探しています。千葉君なら条件を満たしているし、挑戦してみませんか?」

私と地域おこし協力隊というものの出会いでした。

ですが、そこからとんとん拍子に協力隊に・・・とはいきませんでした。まず、協力隊になるために車の免許が必要でした(進学する前に取っておくべきでした・・・)

それから、そもそも地域おこし協力隊って何?という状態だったので色々調べました。

総務省「地域おこし協力隊」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html)

ネットが使える時代ですので、成功例から失敗例まであらゆる先輩隊員さんの情報が出てきます。協力隊になる当初は、地元に戻れるうれしさと、正直、制度の胡散臭さを感じる着任となりました。

地元のPRをできたらと思い、観光振興の募集で東松島市観光物産協会(商工観光課)にお世話になることになりました

ちなみに地域おこし協力隊の運用自体は、市町村がある程度決定している点があり、東松島市での協力隊の位置づけについて補足しておきます。

〇隊員個人:個人事業主扱い→自治体によっては準公務員扱いのところもありますね。その町によってバラバラです。東松島市は当時、市役所に所属する隊員がいなかったので、活動しやすいようにとの措置です。

〇給与・活動費:総務省のページにもありますが、隊員1人につき年400万円(当時)が財源で、ここから給与分と活動費(備品や消耗品費などを買うための予算)を分けられています。それぞれの内訳は自治体次第です。

東松島市は給与215万、活動費180万といった感じです(諸経費でいくらか減るため)

「うちは協力隊の給与高いですよ」と打ち出す自治体を見たことがありますが、国からの予算額は一律なのでたぶん活動費の枠が少額なのかと(独自の予算補助をしている自治体もあります)

〇車・住居:車は原則持ち込みです(ただし、ガソリン代の一部、スタットレスタイヤの購入費の一部は活動費が使用できた)、家賃も活動費の補助対象でした(3年目から実家暮らしにしましたが)

地元に協力隊として戻ってきて最初にしなければいけなかったことは、「東松島市を知る」ことでした。出身地なのに知らないの?と思われる方もいるかもしれませんが、ちゃんと関わってみると、意外とそんなものです。主要処は挨拶回りに連れていかれましたが、手始めに頼まれていた観光アンケート回収やプロモーション用のポスターを届けに行く際に、マップで調べながらいかないといけないのが1年目でした。新しい人に会っては自己紹介と地域おこし協力隊って何と聞かれます。制度自体は10年以上たっている地域おこし協力隊ですが、まだまだ地域での一般認知度は高くありません。また、制度は知っていても協力隊員に初めて会うというケースは当たり前だと思っていたほうが良いかもしれません。そのため、「あなたは何をしてくれるの?」という地域からの課題への答えを探す日々でした。協力隊あるあるで、自分のやりたいことが明確過ぎる上に地域と揉めるというケースが良くあります。地方での独立・定住・自己実現と地域貢献の両立、それが地域おこし協力隊です。

そんな3年間の活動の中で印象的なのは、地域の団体とのかかわりあいでした。活動としては休みの日であっても土日に活動している人たちやお祭り、イベントがあるところにはとにかく顔を出しに行きました。幸い、まじめに仕事をしていると半年くらいで200人位は知り合いが増えたのでどこの会場に行っても知り合いがいて、さらに新しい人と出会うことや、相談にのってくれる人と出会えたのはこうした活動外の時間が多かったです。もちろん失敗もよくありましたが。

奥松島体験ネットワークという地域団体があり、そこでは地元の漁師さんたちが子供たち向けの海の体験活動を実施していました。私が協力隊になったころ、会長さんは、活動を辞めようかと思っていたそうです。構成員の高齢化や、昔よりも体験の予約が複雑化(クラスごとに分けたり、個別対応があったり、団体利用が減っていたり)していて、漁師さんたちだけでは対応しきれなくなっていました。

そこで、私の活動の一環として、この団体を盛り立てるというミッションがありました。最初は電話受付を会長から引き継ぐこと。海での活動は初めてでしたが、イベント募集時の受付は観光物産協会でもやっていたので、そんなに苦にならないはずでした。

「千葉君、今日、沖まで出られないよ」

当たり前ですが、海のことは海のプロに聞けと。初年度、特に夏場の海水浴シーズンはこれをかなりやりました。天気予報は見てから返答しているのですが、船頭さんたち曰く「海活動は空の天気だけじゃだめだよ」と。もちろん、お客様からもかなり怒られました。

2年目はひたすらこれの繰り返し。また、所属している観光物産協会のほうでは、市内にあるトレッキングコース「宮城オルレ奥松島コース」のイベントの際にガイドをさせていただくようになったのもこのころです。市内外から訪れるお客様とお会いするたびに「観光」にかかわって働いていくイメージが膨らみつつも、素人丸出しの対応や遊びに来たお客様のほうが詳しい(特に鳥類や植物類について)ということもしょっちゅうあり、自分の学ぶべきこととの葛藤の日々でした。

私の活動期間ではもう一つ忘れてはいけない活動があります。2020年春頃、世の中はコロナウイルスという未知の病の感染が始まり、大混乱を始めていました。当然、私の活動にも大きな影響が出始めていました。例年実施しているイベントのほとんどは中止の決定が下り、海の体験も常連さんがめっきり来なくなり、キャンセルの嵐。挙句の果てには「観光」の言葉を口にすれば批判する人まで出てきました。つまり、何もすることがなくなったのです。

2年目後半から3年目は、コロナとの戦いでした。コロナがはやり始めたころの私の仕事は主に調べものと企画書の作成みたいな感じ。オンラインコンテンツの造成のために先行地へオンライン取材を申し込んだり、試験的にカメラとタブレットを持って奥松島を歩いたりしていました。

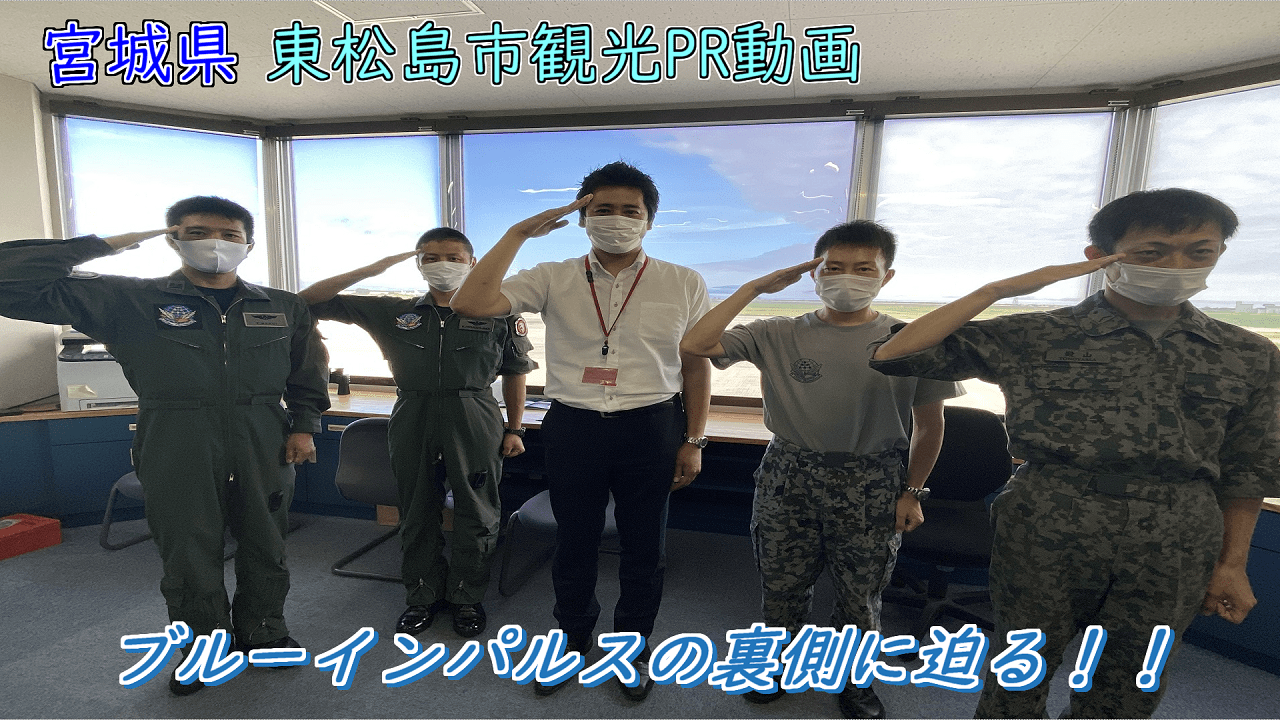

いろいろな要素を模索していく中で、特に需要が高かったのが、「動画制作」でした。観光課内で観光PR動画を作って発信しようという流れがあり、そちらを担当することになったこと、東松島市の健康推進課さんからもおうち時間を活用したコンテンツの啓発のために動画を作成したいとのことで、こちらは地域おこし協力隊3人で請け負うことになりました。ちなみに私はこの時、動画の編集はほとんどやったことがありませんでした(PCに入っているソフトでいらないシーンを縮めるくらいしかしてこなかった)。仕事として受けつつもほぼ毎日、わからないことを調べながら編集技術をつけていきました。これができるのが地域おこし協力隊のメリットかもしれません。そして、3年目には、動画化するための取材場所の選定や交渉、実際の撮影も自身でやるようになり、深夜の海の漁師さんにカメラ持って同行したり、インタビューするキャスティングをしたりクオリティが上がると同時に、いろいろな人からのオーダーも増えていくのでした。これは協力隊として、新しいことをやるデメリットかもしれません(笑)

そんなこんなで2021年の10月まで、3年間の地域おこし協力隊としての活動を終え、現在はというと・・・東松島市に定住しています。もともと地域で起業したいという気持ちがあり、3年間の活動をしていく中で観光業、地域ガイドやツアープランナーといったものに興味が出てきたのでそれらの勉強をしたりしています。また、活動期間が終わってからも動画制作や子供向けの動画編集教室を依頼されることがあり、それらの仕事もやっています。当たり前といえば当たり前なのですが、自営でやっているのでなかなか仕事が増えず苦労は絶えません(お仕事の依頼があればお気軽にご連絡ください笑)

地域とのかかわりもいまだに続いています。といいますか、お仕事のほとんどはそうした3年間で作った人間関係から発生しているものです。それは他地域の協力隊もそうでしょうし、なかなか外からの依頼や大きな案件というのはありません。また、仕事以外でも、海岸の清掃活動に行ったり、お祭りの運営委員会に引き続きいたり、何気ない会議でも新しい話は尽きないので大切にしています。

ここまで地域おこし協力隊としての3年間を話してきました。ここからは未来の話。

地元に残ることを決めたときにまず、考えたのはどのように生きていくかでした。自分で事業を起こしたいと思った理由は大きく分けて3つありました。1つはこの街の観光を担っていく企業が必要だと感じたこと。協力隊時代にもツアーのプランを組んだり、お客様を案内したりということはありましたが、コロナの影響もあり、回数をこなしたり、継続的な事業として残すことができませんでした。また、どうしても小さい範囲での活動が多く、町全体を巻き込んでとか、(調整の都合で)魅力的なものを取りこぼしてしまったという後悔があります。2つ目は自分の生まれ育った町で教育にかかわりたいと思ったからです。活動をしていく中で学校にボランティアや講師としていく機会をいただいたことがありました。学校でも地域の特産物の学習や様々な業種の方をお招きするなど、自分の住んでいる地域に目を向ける方針が進んでいるそうです。子供たちを見ているうちに自分の学んできたことや想いが役に立つのではないかという気づきがありました。3つ目はこの街で生まれ育った子供たちの職業選択の場を作りたいということです。最初に書きましたが、僕は協力隊として帰ってくる以前「この街で就きたい仕事がない」と思っていました。この街で生まれ育って、いろいろなことを学んで、最終的に地元を離れていく。それが今の地方の課題だと思っています。自分の地元が魅力的な街だと思っても、それを生かす仕事っていくつあるだろうか。そう考えたときに観光とか映像制作の分野はその課題にアプローチできることがいくつもあります。学校で子供たちにそうしたことを教えつつ、将来的には一緒にこの街で働けたらいいなというのが僕の願いです。今は、自分一人が食っていくだけでも大変な状況ですが、今日もこの街で生きていきます。

【2/21】みちのく潮風トレイル/海街リレーハイク#6「牡鹿半島編」

石巻市

第9回いしのまき復興マラソン 【1名1室/13時レイトアウト宿泊プラン】

石巻市

第9回いしのまき復興マラソン 【2名1室/13時レイトアウト宿泊プラン】

石巻市

【11/15】みちのく潮風トレイル/海街リレーハイク♯3「田代島・網地島編」

石巻市

松島基地ランウェイライド2025【11/8予定通り開催いたします】

東松島市